出生于1995年后的孩子,被称为“Z世代”,是伴随着智能手机和社交媒体长大的第一代人。

然而,这些本应造福生活的通讯工具,却也成为了束缚他们心灵的枷锁,让他们成为了“焦虑&痛苦的一代”。

《2023年中国精神心理健康蓝皮书》显示:我国青少年抑郁检出率呈现“三级跳”趋势:

小学生10%、初中生30%、高中生40%,其中重度抑郁比例在初中阶段突破8%。

为什么生活条件越来越好的同时,却有这么多孩子深陷抑郁与焦虑的牢笼?

在《焦虑的一代:童年的巨大重塑如何引发心理疾病流行》这本书中,作者Jonathan Haidt (乔纳森·海特) 用一组触目惊心的数据给出了答案。

2010-2020年间,全球青少年心理健康状况急剧恶化。

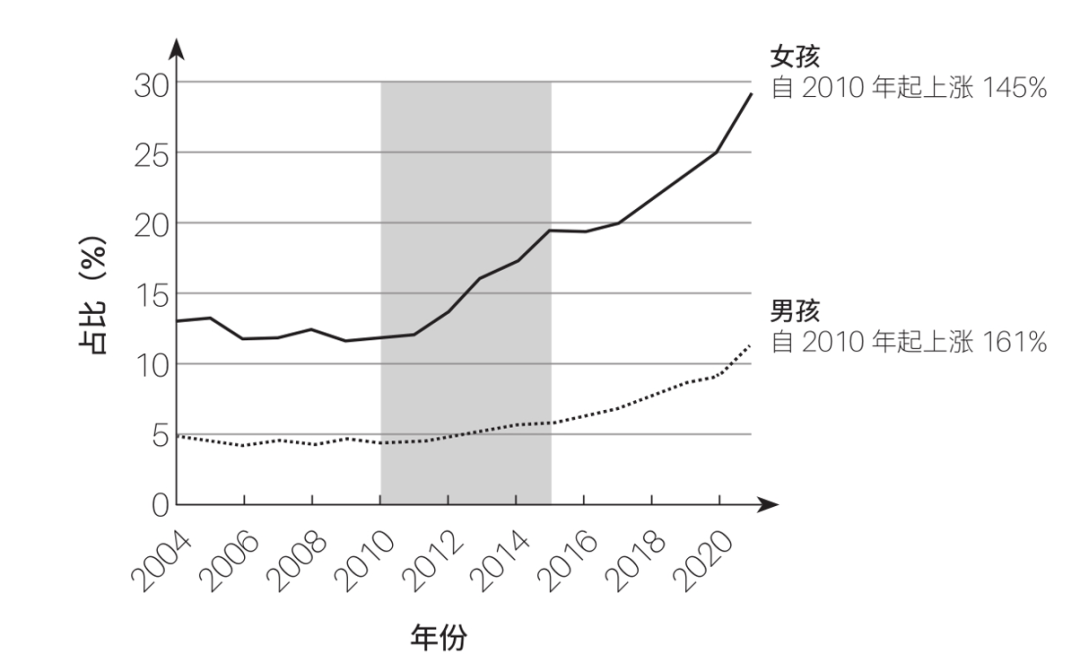

在美国,12-17岁青少年抑郁症发病率,女孩上涨145%,男孩上涨 161%;18-25岁人群重度焦虑症发病率增长139%。

更严峻的是,10-14岁青少年自杀率显著上升,女孩涨幅达188%。

美国12-17岁的青少年患抑郁症的情况

(资料来源:U.S. National Survey on Drug Use and Health。)

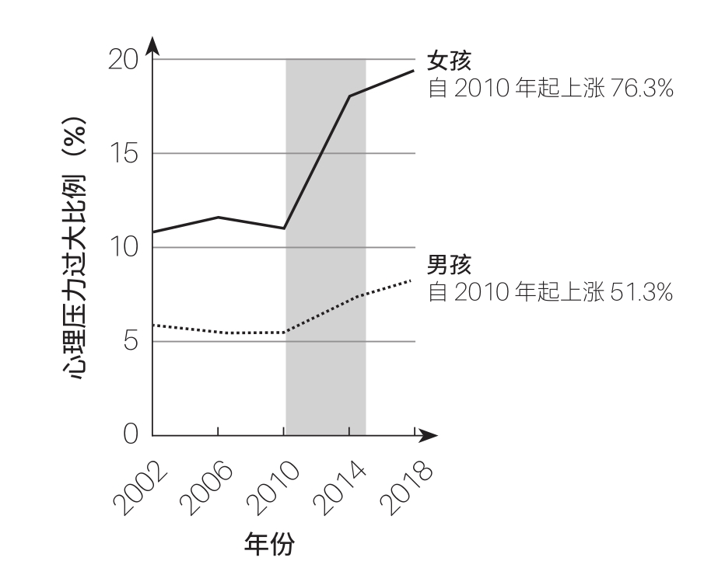

这并非美国的个别现象,而是一场全球性的危机。自2010年起,北欧5国11-15岁女孩心理压力上涨了76.3%,男孩上涨了51.3%。

北欧5国11-15岁孩子所承受的心理压力变化情况

(资料来源:Health Behavior in School Age Children Survey)

这不是简单的数字增长,而是整整一代人的心理健康正在被摧毁。

2010年,仿佛是一个分水岭。在此之前,青少年的心理健康状况总体平稳,然而2010年之后,情况急转直下。

在短短几年内,到底是什么对全球青少年的心理健康造成了如此巨大的冲击?

智能手机与社交媒体

才是罪魁祸首?

2012—2013年,智能手机和社交媒体逐渐全面普及,而这也正是“Z世代”青少年心理健康开始恶化的时间节点。

“手机式童年”正悄然侵蚀着他们的成长。

还记得我们这代人小时候吗?爬树掏鸟窝、泥地里踢足球、和小伙伴在巷子里疯跑一下午......

这些 "冒险式玩耍"看似危险,但却是孩子最好的成长课:

在摔跤中,我们学会了不怕疼

在争抢玩具时,我们学会了沟通

在组队冒险中,我们学会了团结与信任

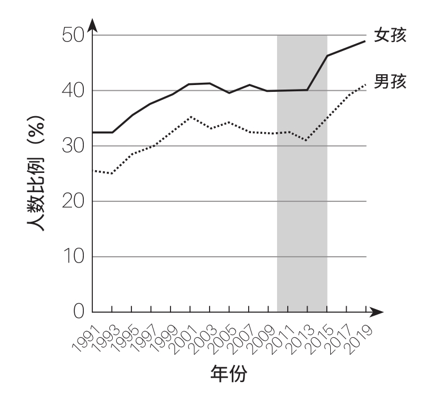

但如今的孩子,童年却被手机切割成了碎片:放学回家刷短视频,周末窝在沙发打游戏......

作为首批在虚拟世界度过青春期的人群,“Z世代”的孩子平均每天7小时休闲时间耗在电子屏幕上。

2015年就有25%的青少年“几乎一直在线”,到2022年这一比例更是达到了46%。

2023年调查显示,61.2%的中学生每天使用手机超2小时,其中34.7%出现明显焦虑情绪。

在不知不觉中,“手机式童年”已经给这一代孩子的人生埋下了致命陷阱。

1

社会剥夺

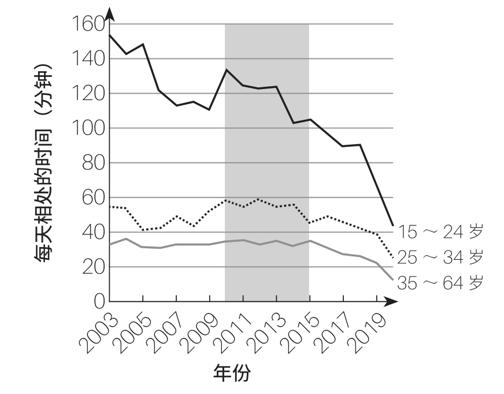

随着智能手机的普及,青少年与朋友面对面相处的时间急剧减少。

2003—2019年间,15-24岁群体平均每天与朋友共处的时间大幅下降。

美国各年龄段群体平均每天与朋友共处的时间

(资料来源:American Time Use Study。)

美国时间使用研究显示,15-24岁青少年每天与朋友面对面相处时间,已经从2003年的 122分钟骤降至2019年的67分钟。

这种现实社交的缺失,导致他们难以建立真正的情感连接,孤独感日益加剧。

2

睡眠掠夺

美国监测未来研究发现,沉迷于电子设备严重影响了青少年的睡眠质量。

智能手机屏幕发出的蓝光会抑制褪黑素分泌,而算法推送的刺激内容更让大脑持续处于兴奋状态,睡眠不足又进一步影响了他们的情绪和认知能力。

每天睡眠不足 7 小时的青少年比例,已经从2000年的28%飙升至2020年的49%。

美国每天睡不够7小时的青少年比例

(资料来源:Monitoring the Future。)

3

注意力碎片化

你是否也经历过这样的场景:工作时每隔几分钟就忍不住想摸一下手机。

事实上,一个年轻人每天平均大概可以收到192次通知,相当于每3分钟就有一次注意力劫持。

面对这种注意力被智能设备碎片化的情况,成年人都无法自控,就更别说青少年了。

社交媒体和各种应用程序不断推送的信息,让人的注意力被严重碎片化。

他们难以集中精力完成一件事情,学习效率和创造力都受到了影响。

4

行为成瘾

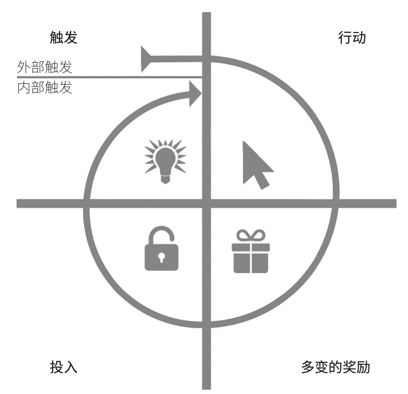

智能手机和社交媒体的设计本身就带有成瘾性。尼尔・埃亚尔在《上瘾》一书中提出的成瘾模型也诠释了这一点。

上瘾模型(Hooked)

(注:尼尔·埃亚尔2014年的著作《上瘾》)

外部触发(如通知)和内部触发(如无聊)促使用户投入,而多变的奖励(如点赞、评论)则让他们难以自拔,这种高频的刺激极易导致成瘾。

究竟如何做

才能把孩子拉回现实世界?

面对这场青少年心理危机,需要家庭、学校和社会共同行动起来,为Z世代的孩子创造一个更健康的成长环境。

父母怎么做?

当孩子沉迷手机时,大多数父母愤怒、焦虑,却很少想过:手机里的世界,是否真的填补了孩子们在现实中缺失的东西?比如:

父母放下手机的陪伴

现实中被认可的成就感

和小伙伴疯玩时的纯粹快乐

作家尼尔・埃亚尔在《上瘾》里说:"科技产品的设计,就是为了让你离不开。"

作为父母,我们不能只是粗暴地禁止,而应当用更有吸引力的现实体验,让孩子主动回归到线下生活。

0-5岁:

给孩子充足的玩耍时间,确保有不同年龄的孩子参与,营造一个安全、充满爱的环境。

享受亲子时光,放下手机,用行动去影响孩子。尊重孩子的热心帮助和表现欲,不要扫兴。

6-12岁:

让孩子多和同龄人相处,鼓励他们参与户外活动,如结伴上学、去同学家过夜、野外露营等。

控制孩子每天玩智能设备的时间不超过两小时,学会使用父母控制和内容过滤功能,制定明确的时间表。

13-18岁:

给孩子安排一些成人级别的挑战与责任,如自主出行、做家务、兼职工作等。

在为孩子更换智能手机或开设社交媒体账号时,讲清楚规则并仔细监控使用情况,定期与孩子交流看法。

学校怎么做

学校应该创建零手机校园,在校期间任何学生都不得使用手机,让学习环境回归纯粹。

加大对玩耍的支持力度,开展自由成长项目,让孩子“独立地去做一件之前没做过的事情”。

改良课间休息与操场玩耍体验,增加时间、改良操场、减少规则,让孩子有更多自由玩耍的空间。

针对男孩的特点,增加实践课程、职业技能培训、技术培训,招聘更多男性教师,唤醒男孩们的活力。

社会怎么做

政府和科技企业也应当承担起更多的责任。

首先,要明确责任人,建立健全相关法律法规,规范科技企业的行为。

设定社交媒体用户的最低注册年龄为16岁,并将年龄验证落到实处,从源头上减少未成年人接触不良内容的机会。

同时,要丰富和改善现实世界的玩耍体验。

停止过度判罚,还孩子以必要的自由;让孩子能在学校开心玩耍;为公共空间增加玩耍功能;增加假期游玩体验,促进文化学习,开展课外技能培训。

每个人心中都有一个渴望被填满的空洞,我们都在渴求人生的意义、与他人的联结以及更高的精神境界。

可是当人类的生活被手机主宰,生活被一堆堆碎片化、低级的内容填满;

当我们的孩子因为沉溺网络世界而精神虚空,产生抑郁焦虑,甚至更严重的后果时,我们不得不开始思考:

这种生活究竟是在提升我们的精神境界,还是在把我们的境界往下拉扯?

手机等智能设备,究竟只是人类生活中的工具,还是主宰?

或许我们无法在短时间内就让孩子彻底放下手机,但是可以选择和孩子一起克服这个难题。

例如,为孩子创造更多线下活动机会,让孩子把沉溺在线上的时间与精力,逐渐转移到更多更好的线下活动上来。

斯坦星球STEM&AI课堂

Python AI编程、信奥C++

VEX机器人、科创发明、科学实验

积木搭建、机械工程、思维训练、户外研学

这么多精彩内容

相信总有一个孩子会喜欢

希望那些在山水之间穿梭的快乐

那些在课堂上自由探索的瞬间

那些挑战未知的冒险与勇气

那些舞台上披金斩银的时刻.....

可以成为一味能够给孩子们带来快乐的解药